タグ

音楽用語の和英比較:『落ちサビ』や『サビ』の英語表現を解説

広告が当ページに含まれています。

日本の「サビ」、海外音楽サイトだとどう表現するかご存知ですか?特に海外向けに音楽配信を行う時に、用語の違いがわからず困ることも多いですよね。また音楽生成AI Suno AIでは、英語のセクション名やコード名でプロンプト指示をするようになっていますので、これらの用語の意味も知りたいですよね。海外音楽サイトやリスナーとのコミュニケーションを円滑にするために、セクション名やコードの違いを理解しておくことが重要です。

この投稿の対象者

- 音楽制作に携わるDTMユーザー

- 音楽用語の英訳に関心のある翻訳者

- 英語での音楽教育に携わる教育者

- 音楽理論を学ぶ学生

- 海外の音楽情報を理解したい音楽愛好家

この投稿を読むメリット

- 音楽用語の日本語と英語の対応関係を理解できる。

- 海外の音楽サイトやリスナーとの円滑なコミュニケーションが可能になる。

- Suno AIなどの音楽生成AIでの英語プロンプト作成に役立つ。

- Cubaseでのセクション名の英語表示方法を学べる。

クリックして読める「目次」

曲のサビを英語ではChorusといいます

楽曲の構成を示す用語であるセクション名を日本語と英語で比較しました。これらの用語は、曲の構造を理解する際に役立つ基本的な要素です。日本語と英語の両方で用語を理解しておくことで、作曲やアレンジの際に役立つでしょう。また、Suno AI のカスタムモードでのプロンプトでも英語でのセクション名を使用するため、この比較表が参考になるでしょう。

日本語と英語のセクション名比較一覧表

| 日本語・和名 | 英語・英語名 | 意味 |

|---|---|---|

| Aメロ | Verse | 曲の冒頭部分で、メロディの導入部分です。通常は落ち着いた雰囲気で展開されます。 |

| Bメロ | Pre-Chorus | Aメロからサビにかけてのつなぎのパートです。テンポやキーが変わり(転調)、曲の盛り上がりに向かいます。 |

| サビ | Chorus, Hook the catchy part | 曲の最も盛り上がる部分で、繰り返されるフレーズが多いです。曲のテーマとなるパートです。 |

| Cメロ、大サビ | Bridge | サビの後に現れるメロディで、通常AメロやBメロとは異なるメロディが展開されます。 |

| イントロ | Intro | 曲の導入部分。曲全体の雰囲気をつかむためのイントロダクションです。 |

| アウトロ | Outro | 曲の終わりにあたるパート。曲を締めくくるために使われます。 |

| エンディング | Ending | アウトロと同じ意味です。 |

| 落ちサビ | Breakdown, Quiet Chorus | 最後のサビの前に挿入される、楽器の音量を極端に落としてボーカルを目立たせたサビを指します。 |

| ラスサビ | Final Chorus, Last Chorus | 「ラストサビ」の略称で楽曲の最後のサビのことを指します。 |

| ソロ | Solo | 楽器がメインとなる部分で、通常はギターやピアノなどが使われます。 |

| 間奏 | Interlude | ボーカルの無い部分で、楽器のみが演奏される部分。曲の雰囲気を変えるために使われます。 |

| 和名 | 英語名 | 意味 |

楽曲の構成や分析において、コード進行は非常に重要な要素

コード進行の基本概念

コード進行とは、楽曲内で和音(コード)がどのような順序で進行するかを指します。これにより、楽曲の雰囲気や感情が大きく左右されます。例えば、メジャーコードを中心とした進行は明るい印象を与え、マイナーコードを多用する進行は哀愁や悲しみを表現することが多いです。

よく使われるコード進行パターン

日本のポップスやロックでは、以下のようなコード進行が頻繁に使用されています:

- 王道進行:「F→G→Em→Am」の順で進行するパターンで、多くのヒット曲で採用されています。

- カノン進行:「C→G→Am→Em→F→C→F→G」という進行で、バロック音楽のカノン形式から派生したものです。

- 小室進行:「Am→F→G→C」の順で進行し、1990年代のJ-POPで多用されました。

- Just The Two of Us進行:「FM7→E7→Am7→C7」という進行で、近年の楽曲で人気があります。

これらの進行は、特定の時代やジャンルで流行し、多くの楽曲に取り入れられています。

楽曲構成とコード進行の関係

楽曲は一般的に、イントロ、Aメロ(Verse)、Bメロ(Bridge)、サビ(Chorus)、間奏(Interlude)、アウトロ(Ending)といったセクションで構成されます。各セクションでのコード進行の工夫により、楽曲全体のダイナミクスや感情表現が豊かになります。例えば、Aメロではシンプルな進行を用い、サビで転調やテンションコードを加えることで盛り上がりを演出することが可能です。

コード進行の分析と応用

特定の楽曲のコード進行を分析することで、新たなアイデアやインスピレーションを得ることができます。例えば、Adoの「ギラギラ」では、サビで3回の転調が行われており、独特の緊張感と展開を生み出しています。このような分析を通じて、自身の楽曲制作に新しい要素を取り入れることができます。

コード進行と共起ネットワーク分析

楽曲の歌詞やメロディにおける単語やフレーズの共起関係を分析することで、特定のコード進行やフレーズがどのように使用されているかを視覚化することができます。例えば、ヨルシカの楽曲を共起ネットワーク分析した結果、「夏」「空」「雲」「花」といったモチーフが多くの楽曲で使用されていることが明らかになっています。

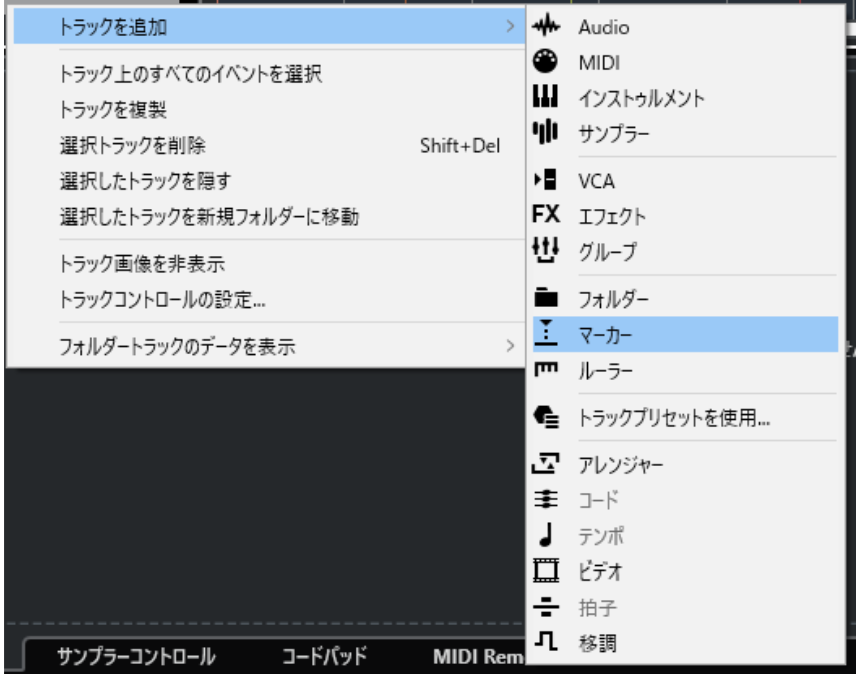

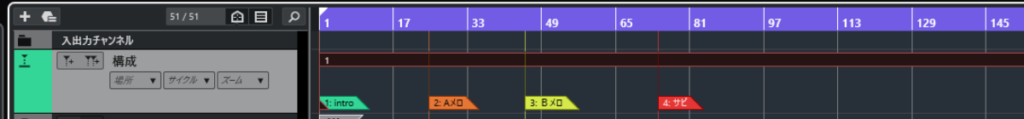

Cubase上でのセクション名の表示方法

海外の方にDAWプロジェクトファイルを渡すときに英語でのセクション名が必要な場合があります。ついでにCubaseプロジェクトファイルへのセクション名の付与方法を紹介します。

実例はCubase Pro 13 (Windows)です。

🎹 筆者のDTM制作環境

- Mac / PC:MacBook Air M4, GALLERIA (Win11)

- DAW:Cubase Pro 13 / Komplete 15 U / Waves Horizon

- 機材:Yamaha UR22MKⅡ / Akai MPD218 /Akai MIDIMIX / M-Audio KEYSTATION 61MK3

- 回線:eo光 10ギガコース(数百GBの音源ライブラリのダウンロードも一瞬で終わるため、制作の待ち時間がなくなります)

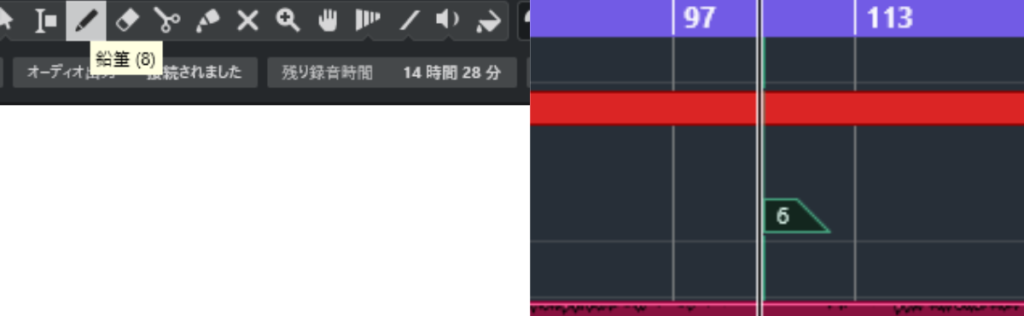

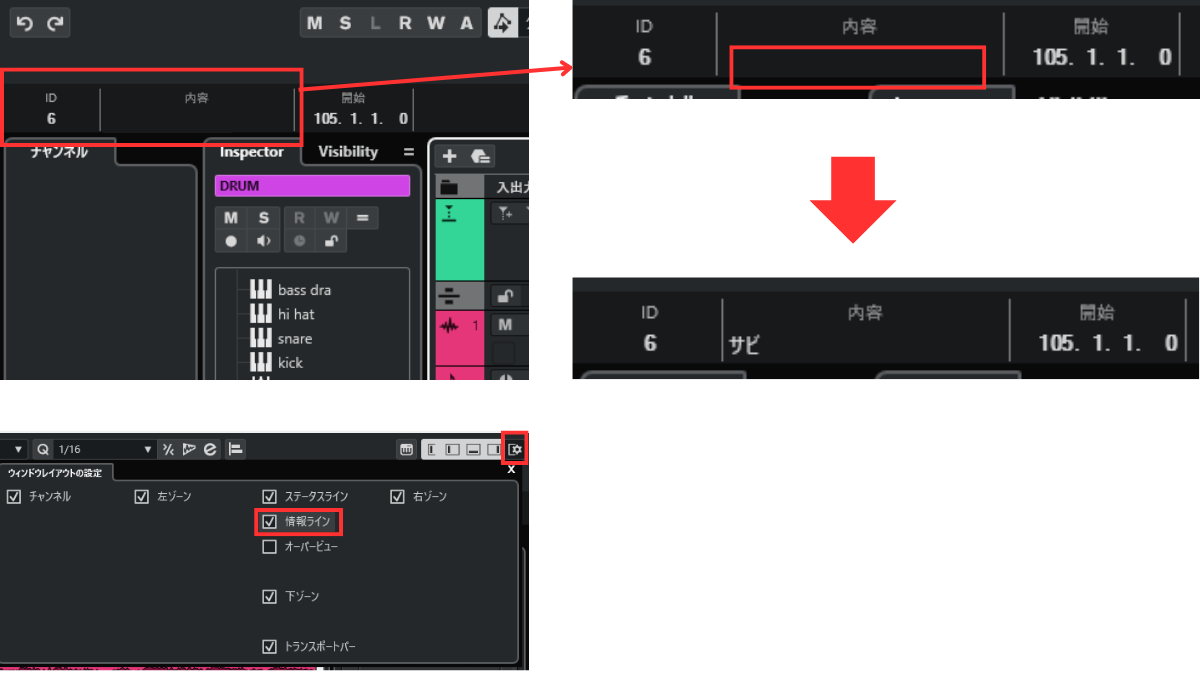

Cubaseではマーカートラックを作成して使用すると作曲作業で効率化でき便利です。

Cubaseでのセクション名表示方法

マーカートラックとは別のやり方になりますが、アレンジャートラックでも同様にセクション名を入れて構成をわかりやすくすることができます。

【余談】曲のサビの語源

サビって何? 日本人の独特な感覚である「わびさび」から来ているのかと推測していましたがいままで調べたことがありません。この記事をきっかけに今一度ネットで検索してみました。

サビの語源には、次のような説があります。

- お寿司に使われるワサビの「ツーン」とする感じを、音楽の盛り上がる箇所に例えたという説

- 俳句の最も美しい部分を「寂(さび)」と呼び、それが音楽に受け継がれているという説

調べた結果、諸説あるようですが推測どおりの説もありました。

まとめ

作曲における日本語と英語の構成名やセクション名を比較し、初心者でもわかりやすく解説しました。異なる言語間での理解を深め、DAWでの作業効率を向上させるための参考にしてください。

次の記事も、きっとあなたのお役に立ちます。気になる方はこちらからチェック!

DTMを独学できる人とは

DTMを独学できる人と、難しい人の特徴を整理したチェックリストを作成しました。自分がどちらに近いかを判断する参考にしてください。

🤖 DTM独学適性 ロボット診断

SYSTEM READY...

あなたの性格や習慣から、

DTMを「独学できるか」を分析します。

全5問 / 所要時間 約1分

質問がここに表示されます

Question 1 / 5

分析完了 (Analysis Complete)

判定中...

結果詳細...

DTM独学はちょっと難しいかも…

診断で ‘独学はちょっと難しいかも…’ と感じた方も安心してください。

DTMは一人で悩むより、伴走してくれる環境に身を置くことでグンと成長できます。

もし効率的に学びたいなら、プロの講師がサポートしてくれる DTMスクール を活用するのも一つの方法です。